Blog

Se movía

4 julio 2016

Hiroshi Sugimoto

“Quién me iba a decir a mí // que se le movía el pecho // de respirar, que está vivo, // que tiene un ímpetu dentro”. Dice Hiroshi Sugimoto que sus “Seascapes” nacen de la idea de restituir una imagen del mar como la que pudieron tener nuestros antepasados cuando lo contemplaron por primera vez. Seguramente no haría falta remontarse tan lejos. Aunque es posible que no lo recordemos, todos hemos visto en algún momento el mar por primera vez. Como Pedro Salinas, desde la orilla, hemos sentido que estábamos ante algo vivo, poderoso, telúrico, insondable.

Es una restitución imposible la que propone Sugimoto. Como lo es la idea de convertirse él mismo en una cámara oscura. Son cosas inalcanzables. El mar no se puede abarcar con la mirada, menos aún a través del ojo inmóvil de una cámara. Sin embargo, lo que justifica el quehacer del fotógrafo –como el de cualquier otro artista– es justamente la persecución de metas imposibles, de utopías visuales y mentales como las que sugiere Sugimoto.

¿Qué vio el primer humano cuando miró al mar? Quizás supo que venía de muy lejos. Debió sentir que estaba ante algo que tenía que ver con su propio origen, como la luz que cada día se encendía y se apagaba más allá del horizonte. La cámara, dice Sugimoto, es una máquina que permite representar el sentido del tiempo, y la vida, añade en otro lugar, viene a ser como una larga exposición. El dispositivo fotográfico y la existencia tienen en común su determinación por límites temporales, comparten el rasgo esencial de la fugacidad. Es curioso que eso se haga más evidente cuando la imagen resulta de una exposición larga, y que ocurra lo contrario cuando la fotografía obedece a lo que llamamos “instantánea”, la captura eternizada en una inmóvil centésima de segundo.

La imagen perfecta es también una quimera (que nuevamente el fotógrafo tiene obligación de intentar), aún a sabiendas de que lo perfecto, por serlo, está vacío. ”Sellado –afirma Sugimoto–, muerto en su centro exacto”. La técnica puede ser perfecta, la idea a la que sirve esa técnica, no. Miré esas fotografías de los mares como quien mira algo sagrado. Al fin y al cabo, el artificio del montaje expositivo eso pretende: mares, dioramas y pantallas como registros totémicos de luz y tiempo. Que fuese el mismo artificio en todas las series me molestó un poco. Pero contemplando tras el vidrio el fino encaje de las olas lejanas, muy lejanas, de pronto me di cuenta. Puedo asegurar que, como en el poema de Salinas, el mar respiraba, se movía. Sí, estoy seguro.

Ya no basta

30 marzo 2016

A propósito… Cristina de Middel (Man Jayen, 2015), Pamplona-Iruña, 2016

Dice Cristina de Middel que hacer buenas fotografías ya no basta. Como lo leo en un titular periodístico de una entrevista que se le hace, desconfío, y busco en la entrevista una afirmación más precisa. Puesto que pienso que son buenas fotografías lo que tiene que intentar hacer alguien que se dedique a esto, el titular me ha producido cierto desasosiego. Por un momento había pensado que De Middel iba a defender que ya no hacía falta que las fotografías fuesen buenas. Pero no, la declaración que leo en la entrevista es: “Con lo de hacer buenas fotos ya no basta. Quien hace buenas fotos es un talentoso, pero el que consigue salir adelante es también un buen empresario, alguien que sabe de marketing, de idiomas… En definitiva, aquel que es una pequeña empresa en sí mismo.”

Así que de una cierta intranquilidad paso a otra. De Middel viene a decir que finalmente se trata de una cuestión de saber vender -la imagen y la palabra-, de relaciones, de moverse bien, incluso de networking. Lo enmarca todo, varias veces en esa entrevista, con la idea de que “hay que ser honesto”. Honestamente, creo que tiene razón… si lo que se busca es el éxito. Debo decir que no sé muy bien en qué consiste el éxito, pero he llegado a intuir, después de algunas décadas en este mundo de la fotografía, que tal y como se suele manejar ese concepto no me interesa demasiado.

Inevitablemente me acuerdo de Warhol: «Being good in business is the most fascinating kind of art». Hoy ya no es el “mercado del arte”, sino el “arte del mercado», cito a Bernard Plossu. Las cosas son así, es lo que corresponde a las sociedades en que estamos. Protesto en mi fuero interno, aunque quedarse instalado en la protesta, con su mucho de pose, tampoco me agrada lo más mínimo. Es lo que tiene ser posibilista, y seguramente eso me une a Cristina de Middel más de lo que creo, pero una cosa es aceptar un grado de convivencia con la ceremonia mercantil y otra ponerse en la cabeza de la procesión. No puedo, ni quiero.

¿Me engaño a mí mismo? Como en tantas otras cosas, no sé. O tal vez sé más de lo que hago ver. Con todo el respeto, tengo claro lo que prefiero entre el artista y el empresario. Se me dirá que se puede ser ambas cosas a la vez, pero algo no termina de encajar. “Empresario talentoso” y “artista talentoso” son expresiones que suelen sugerir cosas bastante diferentes entre sí. La palabra talentoso, después de todo, no es lo sustantivo. Me preocupa relativamente poco que haya quien piense que hacer buenas fotografías no es suficiente. Es más sombrío pensar que pueda haber a quien ya no le importa.

Carmeau

20 septiembre 2015

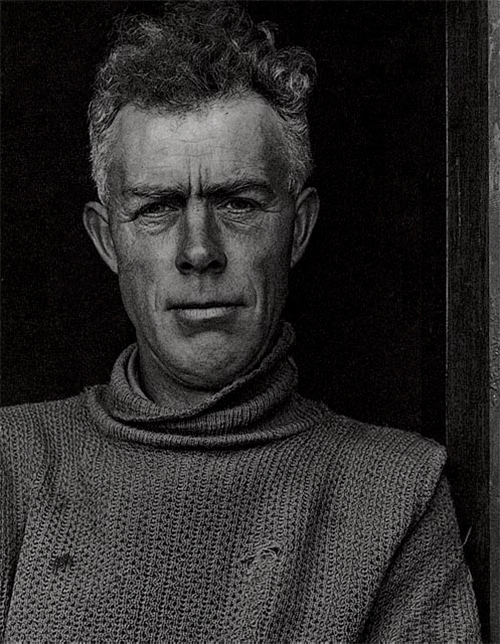

Me acompañó muchas veces a hacer fotografías, tantas que marcan toda una época de mi vida. Su ayuda me resultó inestimable en incontables ocasiones. Algunos de mis trabajos, sin esa ayuda, no se hubiesen podido realizar. Era el acompañante ideal, siempre dispuesto. Me llamaba “Charles”, en francés, con un vago acento francés-norteafricano fruto de los años de infancia que vivió en Marruecos. Intentando seguir la gracia, para mi él era “Carmeau”. Su humor me pareció siempre inagotable, y era la consecuencia de su deseo de agradar y hacer la vida más fácil a los demás. Era un humor continuo, blanco, con un punto ácido nada ofensivo.

Como fotógrafo se había formado a la vieja usanza, en el estudio de los Rupérez, primero revelando miles de negativos, luego trabajando en la calle, siempre en la calle. Nadie, que yo haya conocido, sabía situarse en la escena mejor que él. Gracias a ese especial sentido, no necesitaba apretar el disparador muchas veces, ni presumía de haber realizado la mejor fotografía en cada ocasión, aunque a menudo la conseguía.

A comienzos de 1990, Pere Formiguera me propuso realizar un trabajo en el Vallès Oriental, cerca de Barcelona. Pedí a Carmeau que me ayudase. Nunca olvidaré aquellos días soleados y fríos de enero. Hacíamos fotografías desde el primer sol hasta la oscuridad temprana de las tardes de invierno, que nos obligaba a recogernos pronto en Granollers, agotados. Fotografié con él hasta la borrachera de imágenes. Por la noche, reíamos hasta que el sueño nos vencía, o al menos hasta que me vencía a mi, porque cuando amanecía él ya estaba despierto y preparado (siempre me quedó la duda de si realmente había dormido algo).

Veintitrés años después, en el intervalo de escasas semanas, la salud nos volvió la espalda a los tres. Pere Formiguera murió en 2013. Carmelo Alcalá nos dejó hace unas pocas fechas. Golpes duros de la vida que va podando así, poco a poco, el árbol que nos ha dado cobijo. Carmelo sabía que sus cenizas serían depositadas en un manzanal, al término de una pequeña cuesta, cerca de Burutain, donde pasó sus últimos días. Juana y yo estuvimos allí, despidiendo al amigo y acompañando a su familia, en una tarde fresca y nublada de finales del verano. Desde el lugar se ve a lo lejos la carretera, con su tráfico incesante y ruidoso que, en la distancia, parece bastante absurdo. La tormenta del día anterior había dejado roto el tronco de un pequeño roble. Así, quebrado, parecía una señal dolorosa que alguien hubiese puesto allí. No sé expresar el dolor que sentimos. Adiós, Carmeau, estarás siempre en nuestros corazones.

La venda y los ojos

16 septiembre 2015

Juan Manuel Díaz Burgos, «Trópico de Cáncer»

Los ojos autentican un retrato. Al eliminarlos, negamos ese retrato o, en el mejor de los casos, lo trasladamos a otro territorio, negamos el género retrato para convertirlo en otra cosa. Tapados los ojos, estamos obligados a buscar en el resto de la imagen. Los ojos en un rostro y las personas en un paisaje actúan de un modo similar: obligan a la mirada del espectador a converger allí. En los retratos “sin ojos” de Juan Manuel Díaz Burgos, el personaje fotografiado se disuelve en sus ropajes, en sus objetos queridos, en sus colores esenciales. La identidad individual experimenta así un cambio de escala, da paso a la identidad colectiva, se transforma en arquetipo.

Podríamos pensar que la serie de retratos, con los ojos cerrados, realizada por Pere Formiguera (“Ulls clucs”, 1998-2001), es un trabajo similar al que estamos comentando. Sin embargo, se trata de todo lo contrario. Los ojos cerrados de estas personas nos exigen un trayecto en dirección opuesta. No deambulamos en busca de hallazgos por la corteza de la imagen, buscamos en el interior de cada personaje (no es irrelevante que los retratos correspondan a personas conocidas). La superficie de las fotografías de Pere Formiguera es mucho menos explícita, más austera. En ese viaje al interior no encontraremos demasiadas cosas más allá de la constatación de cuánto ignoramos sobre estos semblantes plegados sobre sí mismos.También la serie «Máscaras», de Alberto Schommer, de mediados de los ochenta, nos muestra un conjunto de rostros de intelectuales iluminados de de tal modo que sus ojos quedan convertidos en agujeros negros en los que sumergirse, pozos oscuros en máscaras «orográficas» que intentan trasladarnos inútilmente a otra dimensión.

Una venda en los ojos nos puede evocar algún juego infantil, quizás una fantasía erótica, incluso un pelotón de fusilamiento. Hay un expresionismo excesivo y a veces barroco en los retratos (?) de Díaz Burgos, que deriva de su voluntad de crear patrones, paradigmas de identidades colectivas. No estamos ante un juego de sutilezas. En el intento, además, quedan deshilvanados otros registros, que también los hay, y que no sé si nos desorientan o si es que, en la distancia, nos hacen ver que aún es más limitado de lo que creemos nuestro conocimiento sobre la vida en otros lugares.

Cada uno de los retratos es una certificación a grandes voces de la ignorancia de los retratados sobre el hecho del retrato, convertidos en posibles “víctimas” de quien les mira desde la cámara y lo ha dispuesto todo pensando en sus intereses. Pero, a la vez, percibimos que el modelo tiene una confianza total en el fotógrafo, confianza que no sería posible si los intereses de este último no le fueran transparentes. Debe haber amistad entre los dos o, al menos, una fe “ciega” en quien maneja el dispositivo fotográfico. Creo, finalmente, que los estereotipos a los que se refiere Díaz Burgos en algún lugar configuran entre todos un único retrato –el suyo mismo–, elaborado con su propio lado caribeño, el que ha ido conformando con sus hallazgos durante más de veinte años de viajes a aquellos confines que le son tan queridos.

Una idea es un regalo

27 julio 2015

En 1983 compré un libro de Duane Michals (Merveilles d’Egypte, Journal d’un voyage, 1978, Ed. Filipacchi-Denoel). Estaba escrito en francés, y lo leí con verdadera ansiedad. En aquellos años conocía muy pocas cosas del quehacer de Michals. Un fotógrafo amigo me dijo que era el peor trabajo de este fotógrafo hasta esa fecha, y seguramente tenía razón. Pero hoy, más de treinta años después, algunas de las imágenes de la publicación siguen instaladas en mi memoria.

El mes pasado, en Valladolid, pude ver una magnífica exposición del mismo autor: “A B C Duane Michals”. Magnífica por el contenido (también algo irregular, como corresponde a alguien que siempre acepta riesgos), y bastante descuidada en su presentación y en su mantenimiento, aunque eso no importa mucho en su caso: “Las ideas buenas, dice él mismo, sobreviven a las impresiones mediocres o a las malas reproducciones”. Duane Michals volvió a impresionarme. Pocas veces hay una línea divisoria tan fina entre el autor y la imagen, entre la obra y el pensamiento: “El universo se crea en el ojo de cada uno”, le cito.

En aquel libro de Egipto a que me refiero, hay un par de cosas que quiero reproducir aquí. En una de ellas, Duane Michals “construit une pyramide”. Con sus manos, con su mente, con su cámara… Apenas una pobre experiencia, con algo como de land-art, con unas pocas piedras, doblada su espalda hacia el suelo del desierto, testigos mudos las que creo que deben ser las pirámides de Giza. Y después el autor alejándose, un poco cansado, y una presencia y una distancia como restos de la experiencia. Y el silencio. No es su mejor serie, desde luego, pero me recuerda aquella vieja y querida máxima: entre hacer y no hacer elige siempre hacer. Símbolo de la voluntad y la futilidad, lucha entre lo efímero y lo permanente.

La otra imagen no pertenece a una serie, aunque junto con otras obras del autor podría llegar a constituir una. Se trata de “Autoportrait, endormi dans le tombeâu de Mereruka en Saqqarah”. Recostado (acurrucado) sobre un peldaño, custodiado por imágenes milenarias, Michals duerme, quizás anticipándose a su verdadero sueño. No hay nadie. Solo unas luces que parecen impostadas en un lugar en el que uno solo esperaría encontrar una penumbra pre-fotográfica como máximo. Una idea es un regalo. Tantos años después me sigue enterneciendo la lucha de Michals contra la falta de narratividad de la fotografía. Es su rebeldía, y su certificado de autenticidad. Por eso, dice en algún lugar, jamás lleva una cámara encima. No hace mucho tiempo, en una feria de “arte”, pude ver algunas fotografías de Michals en la trastienda de una galería (las fotografías estaban como apartadas del público, casi escondidas), mientras rutilantes imágenes de dos metros de lado acaparaban los focos. Pensé en lo tontos que podemos llegar a ser.

Paul Strand y las copias con sustancia

15 junio 2015

Las fotografías tempranas de Paul Strand revelan ya compromisos éticos y estéticos. Su formación habría sido perfecta, asimilando las influencias de Lewis Hine, por un lado, y de Alfred Stieglitz, por otro. Dicho de otra manera, hablamos de las influencias artísticas –la del cubismo, por ejemplo– vs. el realismo documental, del que él mismo fue también un adelantado, y que alcanzaría su máxima expresión en su obra a partir de los años 30 y 40.

Las copias de esas imágenes son fantásticas. Los retratos de su mujer, tantas veces citados estos días, enlazan con la estética pictorialista. Son imágenes de composición afectada, copiadas en clave baja pero con zonas oscuras llenas de matices sutiles, de transiciones tonales perfectas. La evolución de la fotografía hacia una imagen más directa, de la que él es uno de los “culpables”, traería como consecuencia copias también más directas, en las que el artificio de las llamadas impresiones nobles sería desplazado paulatinamente por la deseada precisión técnica de los propios procesos fotográficos. Fueron sobre todo fotógrafos americanos quienes definieron y consiguieron imponer los criterios de esas nuevas copias perfectas que terminaron por arrinconar los “caducos” hábitos pictorialistas.

Pero para entonces, Paul Strand ya no era habitante de “ese planeta”. Había puesto su “ojo infalible”, como ha sido denominado, al servicio de preocupaciones documentales, sociales e incluso políticas. Su inicial perfeccionismo estético tuvo que retroceder un paso. No lo olvidó, pero el paisaje estético había ido variando con los años y él quedó en cierto modo descolgado. Dice Peter Barberie que a Paul Strand le gustaban, en los años cincuenta, las copias oscuras. Georgia O’Keeffe se había referido a él como un fotógrafo “lento y espeso”. En los años setenta, John Berger escribió que las mejores fotografías de Strand eran extrañamente densas, para matizar a renglón seguido que no quería decir oscuras, sino “llenas” de sustancia en cada centímetro cuadrado. Puesto que la sustancia en fotografía tiene densidad, las copias densas tienden a la oscuridad (no ignoro el diferente significado con el que John Berger usa la palabra sustancia). Por el contrario, en el extremo opuesto, el blanco es el vacío, la ausencia.

Yo veo sus copias así. Densas y oscuras, con frecuencia más de lo que juzgo deseable. Eso me hace sentir un grado de simpatía hacia un personaje que se sitúa, de algún modo, fuera de la norma, lo que no impide que algunas de esas copias no me gusten. Las pautas estéticas de sus principios no eran aplicables en el nuevo paradigma al que la fotografía había derivado, y él no consiguió sustituirlas bien por otras nuevas. Quedó instalado confortablemente (?) en sus copias densas y oscuras. Debió ser el modo más lógico que encontró para impregnar sus imágenes de la seriedad, la gravedad y hasta el dramatismo que necesitaban sus temas, definitivamente alejados ya de «vaivenes» artísticos.

Depositario exclusivo

20 marzo 2015

Carlos Cánovas. A propósito… / Regarding… Garry Winogrand (Sin título / Untitled, ca. 1969), Pamplona, 1999

El fotógrafo es alguien que goza de un don especial o, si preferimos decirlo así, de una suerte de superioridad. Es depositario, casi siempre exclusivo, de secretos y revelaciones, como nos recuerda la conocida reflexión de Diane Arbus. Ese privilegio implica una relación especial con todo cuanto le rodea, sea ello la naturaleza, el resto de los mortales o los arcanos de la vida y hasta del arte. Podríamos hablar de prepotencia si su figura no resultase tan frágil y con frecuencia tan poco consistente.

La certeza de ese don (exclusivo) recorre gran parte de la fotografía del siglo XX. Es un recorrido que va de menos a más, desde la propiedad más sencilla –“tengo en mi poder todo el viejo París”, presumía Atget– hasta algún tipo de exclusividad mágica –“un secreto maravilloso que solo yo puedo contar”, decía Evans–, desde el control obsesivo de “la verdad” (Stieglitz) hasta las convicciones más o menos rotundas (Adams), místicas (White, Cartier-Bresson) o íntimas (“hay cosas que si yo no las viese, no se verían”, afirma Emmet Gowin). Garry Winogrand no es una excepción en ese encadenado, fundamentalmente norteamericano -pero no solo-, que implica un tan especial sentido de la propiedad. El mundo pertenece al fotógrafo, que al tomar una fotografía no hace más que llevarse lo que es suyo. Después lo compartirá si quiere, o podrá morir con ello, lo que no haría sino subrayar una idea de posesión aún más profunda.

Este singular sentido de la propiedad está en la raíz de la fotografía tal y como la hemos entendido hasta el final del siglo XX, y ha desaparecido en gran medida a partir de una fotografía entregada a otras causas artísticas, multidisciplinares y transversales, a menudo ambiguas. Es algo que fotógrafos de otras procedencias no han entendido, ni van a entender.

Dicen que Winogrand no sabía editar sus imágenes, que no tenía interés en hacerlo. A mi no me extraña. Editar significa cobrar distancia de la propia obra. Cuando cada fotografía contiene una vivencia que se siente como exclusiva, una propiedad única, la distancia es imposible. Todas las fotografías que uno hace tienden entonces a convertirse en una sola, una especie de extraño ser con miles y miles de caras, un ser que se instala en lo más profundo del estómago, no en el cerebro. No se puede racionalizar, editar llega a menudo a ser cruel. El fotógrafo pasa a ser el portador de algo vivo, algo que él engendró, que irremediablemente ama y de lo que, ni siquiera en una mínima parte, se quiere desprender. Porque es suyo, porque es él mismo.

Las ciudades invisibles

7 febrero 2015

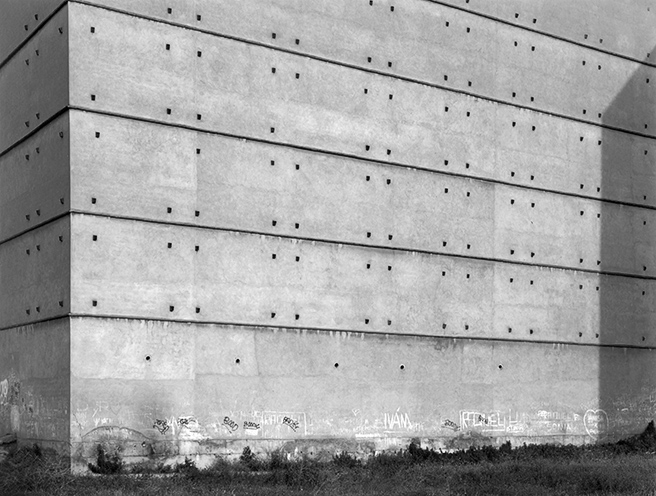

LAS CIUDADES INVISIBLES

«Todas las ciudades son la misma, pues toman sus rasgos de su versión utópica», leo en el catálogo virtual de la exposición “Paisaje urbano” (IVAM, Valencia, 2015). Es una muestra de los fondos de fotografía urbana de la colección de este Instituto que se ha articulado sobre lo que sería la estructura de “Las ciudades invisibles”, la obra de Italo Calvino.

La idea es tan ambiciosa como arriesgada, tan atractiva como peligrosa. En ocasiones he considerado la posibilidad de vincular algunas de mis fotografías urbanas al texto de Calvino, y otras tantas he abandonado la idea por no viable, no solo por respeto al autor de ese libro excepcional. ¿Puede haber algo más atractivo, para un fotógrafo que se mueve en el ámbito de lo urbano, que ese concepto de “ciudades invisibles”? Pensamos siempre los fotógrafos, aunque lo hagamos secretamente, que vamos a ser capaces de mostrar en nuestras fotografías lo que no se ve, conscientes de que la imagen contiene claves que remiten a otra imaginaria, valga la expresión, un soporte físico conteniendo una construcción mental.

En realidad siempre es o debería ser así: las imágenes dan forma a lo que evocan, y esas evocaciones adquieren cuerpo real en aquéllas. Es decir, fotografías de ciudades invisibles e invisibilidades contenidas en las fotografías urbanas que miramos. Quizás las verdaderas ciudades son invisibles, como lo son las verdaderas fotografías. Estas consideraciones son lo que hace tan atractiva esta propuesta.

Pero el atractivo termina justamente ahí. Ciudad y fotografía sólo se sustancian en sus pobres realidades materiales respectivas, podríamos decir que en sus endebles cuerpos mortales. Más allá de ese hecho, ciudades invisibles y fotografías de lo no visible constituyen algo así como utopías que necesitan ser solas, no pueden conjugarse. Juntas significarían la pérdida de toda contingencia capaz de dar alguna consistencia a lo real. Quedaríamos flotando en un mundo que ya no pertenecería a nuestro universo.

La renovación incierta

24 enero 2015

Escucho a Gervasio Sánchez decir que la objetividad no existe y que es esto lo primero que tendría que enseñarse en las facultades de Ciencias de la Información. Su charla, intensa, es como un pataleo apasionado que reparte golpes en todas las direcciones. Parece no dejar títere con cabeza en el deteriorado mundo del periodismo. Me llama la atención que no hace distinciones entre periodismo, en general, y fotoperiodismo, en particular.

Cuando llevo cerca de una hora escuchándole me surgen ya dudas. En un mundo en el que todo y todos están llenos de culpas es que ya no debe quedar nadie inocente. Tengo problemas con los absolutos. Percibo un desaliento, propio y generacional. Dice Gervasio Sánchez que los medios de comunicación, en manos de grupos de poder, territorio abonado para el ejercicio de los lobbies, han evolucionado muy mal a lo largo de los últimos treinta o cuarenta años. Si acaso, lo han hecho hacia el espectáculo. En eso no se distinguen demasiado de otros mundos. Hace ya tiempo que el espectáculo ha alcanzado el ámbito de los negocios y las empresas, de la religión y del deporte. ¿Qué decir del mundo del arte? Incluso los terroristas llevan aprendida esa lección y cada vez cuidan más la puesta en escena. He leído en algún lugar que uno de los yihaddistas de París llevaba una cámara con él. Ignoro si es verdad o no, pero no puedo desvincular ese hecho de la «necesidad» patológica de espectáculo que sufrimos a diario.

Los años de la transición en España representaron, en el fotoperiodismo también, algo así como una última etapa de ingenuidad. Lo cierto es que el cuarto poder ha estado siempre en el punto de mira de los grupos de presión y manipulación. Hay quien habla hoy de la extraordinaria solidez conceptual de los actuales profesionales de la fotografía en los medios de comunicación. Se dice que estamos ante la generación más preparada para el fotoperiodismo, añadiendo a continuación que los mejores profesionales tienen que marcharse de nuestro país para trabajar. Son tristes paradojas que podemos trasladar a demasiados ámbitos. La crisis económica agudiza la del fotoperiodismo que, sin embargo, se viene arrastrando desde muy atrás. La fotografía aporta, además, la suya propia. Las causas son diversas y han sido analizadas muchas veces. Desde mediados del siglo pasado, parece evidente que la cámara fotográfica es en realidad un instrumento productor de pensamientos visuales, mejor para la reflexión que para la noticia, más válido para mirar hacia adentro que hacia afuera.

¿Podemos esperar un resurgir más o menos esplendoroso del fotoperiodismo? Razonablemente no. Pero sí es razonable esperar que, aún en el contexto de una crisis permanente y cada vez más aguda, vayamos a ver excelentes trabajos. No es ajeno a esa posibilidad el hecho de que, en un sentido amplio, esta especialidad fotográfica encuentre mecanismos para la renovación, mecanismos que parecen hoy demasiado oxidados, casi exangües, por mucho que se apele una y otra vez como único recurso -o quizás por eso- al espectáculo, y en especial al dramatismo como espectáculo.

Esto no es el Valle de la Muerte

22 diciembre 2014

El modo en que llegamos a la fotografía da por sabidas demasiadas cosas. En los lugares donde se enseña –donde la enseñamos– apenas nos cuestionamos habitualmente si hay algo más que la pura técnica/tecnología. Escribe Stephen Shore (“La naturaleza de las fotografías”, Phaidon, 2007) que una fotografía es, en principio, un objeto físico, una impresión sobre un soporte, generalmente un papel. Puesto que el libro está escrito más o menos en el límite temporal entre la fotografía tradicional y la digital, podríamos añadir que el carácter físico del objeto se diluye más y más en la virtualidad de la pantalla electrónica. Lo que se pierde no es poco. Las propiedades físicas de la copia determinan muchas de las cualidades de la imagen.

Lo que me atrae más de ese texto es lo que se refiere al conocimiento de la imagen fotográfica que se dirige a nuestro aparato perceptivo en sus niveles descriptivo y, sobre todo, mental. En una de las fotografías que se proponen en el libro (Paul Caponigro, Death Valley, California, 1975), dice Shore que nuestros ojos parecen ir enfocando cada vez las sucesivas parcelas de la imagen según nos vamos desplazando por ella. Sin embargo, puesto que estamos ante una superficie plana, es nuestra mente en realidad la que re-enfoca al compás de la imagen mental que tenemos ya construida. Se trata de una habilidad adquirida, cultural, en la que no reparamos.

En el ejemplo extremo al que Shore acude, un ciego de nacimiento que repentinamente pueda llegar a ver necesita desarrollar la habilidad cultural que le permita identificar las cosas que al principio no son para él más que manchas de luz. En sentido inverso, quienes hemos sido educados desde la niñez en la cultura de las imágenes –especialmente fotográficas– y que, por tanto, ya tenemos grabados casi genéticamente los códigos culturales que las sustentan, quizás deberíamos emprender algún tipo de retorno. Pasamos por alto que una imagen contiene una carga de convenciones y códigos tanto si la consideramos un objeto físico como un artefacto cultural. Como ese ciego que “abre” los ojos, podríamos llegar hasta el punto cero en que la fotografía quedase convertida en un conjunto de meras superficies luminosas.

Un retorno imposible, terrible y fantástico al mismo tiempo. Se me dirá que hacemos nuestras imágenes a partir de esas convenciones y códigos ya cargados en nuestro sistema. Sin duda es así. Pero, sin embargo, tanto más avanzamos en el intrincado bosque de las imágenes, tanto más tenemos la sensación de habernos perdido, tanto más creemos saber, tanto más necesitamos desandar una buena parte de lo andado. Cada vez, todas las veces. Como el pintor, Paul Caponigro debió haber consignado en su fotografía: esto no es el Valle de la Muerte. Y después haber añadido, supongo que en letra más pequeña: el olvido es imprescindible para re-pensar la imagen. Sombras y manchas puras de luz, visuales y no visuales.